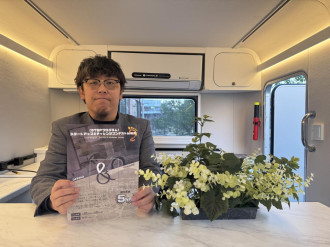

皆野町立皆野中学校(皆野町皆野)で1月31日、SDGsの環境学習授業として、学校営繕事業を手がける「ノア」(日高市新堀)社長の野村成良さんが初の出前授業を行い、中学1年生約70人が参加した。

2023年度から3年間、県教育委員会の「SDGsの実現に向けた教育推進事業」モデル校に指定されている同校。担当の金子拓哉主幹教諭は「県の環境学習応援隊事業のリストからノアの取り組みに興味を持ち、今回の授業を依頼した」と話す。

授業のテーマはSDGsの17の目標のうち12番目の「つくる責任、つかう責任」。当日は、学校机の天板交換を通じて資源を有効に活用する取り組みを体験した。修理を通じて、物を大切に使う意識を高めるのが狙い。

体育館で行った座学で野村さんは、時代の流れによって変わってきた事業内容を説明し、環境について考えるきっかけを提示した。もともと野村さんの父はとび職だったが、1970年代に学校机向けプラスチック引き出しを開発しノアの事業をスタート。彫刻刀などによるいたずらで天板破損が増えていたことをきっかけに1980年代、天板交換事業を始めた。当時は教師らがパテなどで破損部分を補修していたが、天板交換により作業時間や費用の負担が軽減した。

2020年には、コロナ禍をきっかけに抗ウイルス仕様の天板を開発。SIAA(抗菌製品技術協議会)の登録がある「ウイルヘル」という素材を用いた。特許庁の実用新案登録を取得後、寄居町や日高市の学校でも導入されており、皆野での導入は同校が初となる。

座学後は天板交換の実習を行った。野村さんと職人が古い机から7本のビスを外し、新しい天板を取り付けて見本を見せた後、生徒たちは6班に分かれ、18台の机を修理した。初めて電動ドライバーを使う生徒も多く、最初は戸惑いが見られたが次第に慣れていき、互いに教え合う姿も見られた。

野村さんは「新品を1つ購入する費用で2つの天板が手に入り、長く使える。廃棄する古い天板は細かく砕き、建材として壁の中などに使うパーティクルボードに再生する。燃やしてしまうのではなく、板として使える限り資源を再利用する」と話した。

実習を終えた富田隼翔さんは「電動ドライバーを使ったのは初めて。思った以上に天板が硬くてビスを入れるのが難しかった。職人さんの作業がスムーズで感心した。今後は机などを大切に使っていきたい」と話した。

金子教諭は「自分で天板を交換することで、より環境のことを考えるきっかけになる。実際に子どもたちが使う机を例にするのはとても分かりやすく、ありがたい取り組み。生徒たちにもいい経験になったのでは」と振り返る。