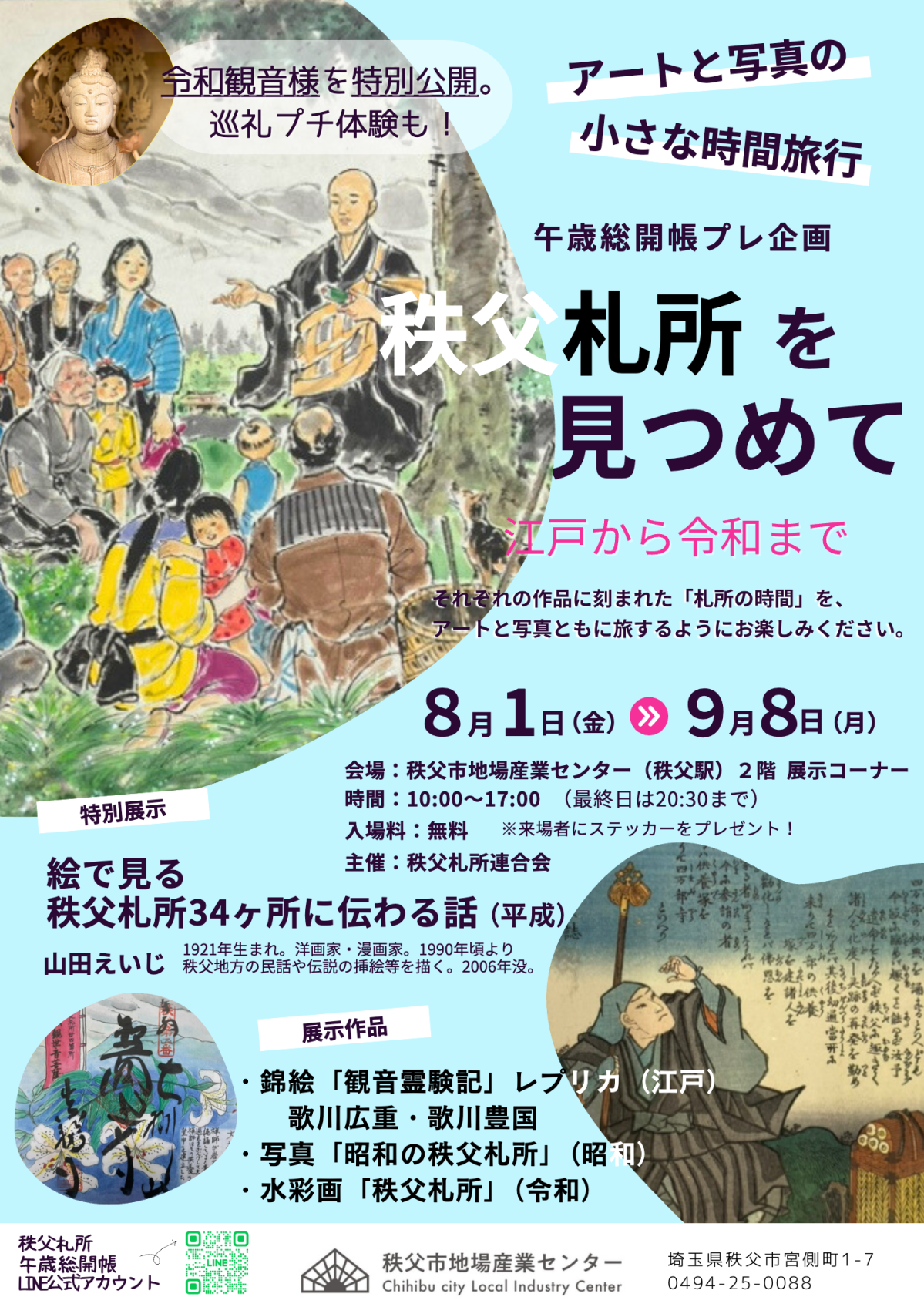

秩父札所が来年に予定される「午歳(うまどし)総開帳」に向けて現在、展示企画「秩父札所を見つめて~江戸から令和まで~」が秩父市地場産業センター(秩父市宮側町)2階展示コーナーで行われている。

秩父札所は約790年の歴史があり、秩父市・横瀬町・皆野町・小鹿野町にまたがる34カ所の観音霊場。来年3月18日~11月30日に行われる、12年に一度の「午歳総開帳」では各札所の観音像が一斉に公開される。札所連合会では5月からLINE公式アカウントを開設するなど、発信にも力を入れている。

今回の展示では、江戸から令和にかけて描かれた絵画や写真、「令和観音様」などをそろえ、各時代に札所を巡った人々の視点を含んだ構成になっている。江戸期の歌川広重・歌川豊国作の錦絵「観音霊験記」のレプリカや、1980年代に撮影された札所の写真、平成期に描かれたの画家・山田えいじさんの絵画、令和に入ってから巡礼者が寄贈した水彩画も並ぶ。

秩父札所連合会の事務局長を務める斉藤雄大さんは「じばさん商店の亀井支配人から声をかけてもらった。会場や日程が先に決まり、展示内容はそれに合わせて考え始めた。準備を進める中で連合会の倉庫などから過去の絵画や資料が見つかり、想像以上に充実した展示になった」と振り返る。

会場では、2019年に令和への改元を機に誕生した「令和観音様」、角塔婆(かくとうば)や御手綱(おてづな)も特別展示している。観音様の手へとつながる御手綱は、触れることで観音様と参拝者の縁が深く結ばれるとされ、秩父札所34カ所全てで開眼法要を受けた令和観音様は「35番目の観音様」とも呼ばれる。午歳総開帳の際には全札所で御手綱に触れることができ、会場では「小さな巡礼体験」ができる。

同会の柴原幸保会長は「札所巡礼で身に着ける白衣は『笈摺(おいずる)』と呼ばれ、かつては観音様を背負って歩く人が着物や仏さまを擦らないように着ていた。笈摺の背中に『南無観世音菩薩』と記されているのもその名残で、令和観音様もそうした文化を受け継いで背負って巡れるようにと作られた。札所を巡るような感覚で展示パネルを見てもらい、札所巡礼にも興味を持ってもらえたら」と話す。

展示時間は10時~17時(最終日は20時30分まで)。入場無料。展示は9月8日まで。